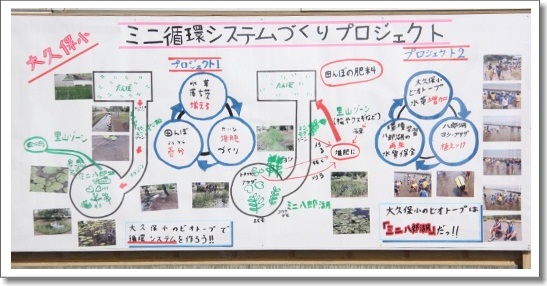

ミニ循環型システムづくりプロジェクト

本校のビオトープでは、ふたつの「循環型システム」について考え、活動している。

ふたつのプロジェクトを取り入れることで、ビオトープをミニ八郎湖としてとらえ、八郎湖の水質改善やヨシの再生などについて擬似的に体験し、環境についての意識が高まると考える。

水草(ヨシ)

ビオトープ(ミニ八郎湖)の水草(ヨシ)を、再び八郎湖の再生地区に戻すプロジェクト。

たい肥

ビオトープの樹木からの落ち葉や水草をたい肥にして、上流域にある「田んぼゾーン」の肥料として活用するプロジェクト。八郎潟干拓後は、実際に水草をたい肥にしていた。

ビオトープを活用した環境学習を行う際、この「循環型システム」を意図的に取り上げ、児童が八郎湖の環境に興味・関心を広げられるようにする。

年間の管理

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 4月上旬 | 直線ヨシ群生部の両端および中央線部を浚渫し、(根切りが必要)水の通りを確保する。 コンクリート部を中心に、過度の富栄養化を防ぐために、落ち葉等を除去する。 ※職員が行う |

| 4~9月 | ミニ水田の田起こしや代掻きから稲刈りや脱穀まで。 (「田んぼの学校」と平行して、成長の観察や実験を行う。) ※5年が行う |

| 5~10月(随時) | アオミドロやアミミドロを、熊手などでそっと除去する。(他の動植物は戻す。) (アオミドロやアミミドロは富栄養化が進むと大発生しやすくなります。それが水面を覆うと沈水植物は光合成ができなくなり枯れてしまいます。) ※職員、環境委員会が行う |

| 6~9月 | 円池部などの水生植物を必要に応じて間引く。 (八郎湖に植え付ける場合もある。) ※職員、環境委員会が行う |

| 11月 | 次年度の成長を助けるために、直線部や円池部の枯れた植物を一部刈り取る。(根は残す。) ※職員、環境委員会が行う |

| 12月 | コンクリート部を中心に、過度の富栄養化を防ぐために、落ち葉等を除去する。(降雪前) ※職員、環境委員会が行う |